联系电话

手足口病隐性感染在幼儿托管班、幼儿园、兴趣班等托幼机构普遍存在,由于没有临床症状或发病症状不明显,家长容易忽视。然而,EV71在传播过程中可能产生变化,并对不同个体产生不同的致病力。下面我们从一例隐性感染所致的重症手足口病来看如何预防。

首先,我们还是了解一下,手足口病近年的流行以及发病症状。

手足口病是主要由柯萨奇病毒A16和肠道病毒71型等引起的急性传染病,主要累及5岁以下婴幼儿,一般发生在气候温暖潮湿的季节,湿度增加更利于病毒传染。手足口病主要表现为口痛、厌食、低热,以及手足口腔等部位出现小疱疹或小溃疡,一般患者一周左右症状减轻或恢复,少数患者可出现严重并发症,如累及中枢神经系统、呼吸系统以及心血管系统甚至死亡。

在中国大陆50%~80%的病例无症状或轻度流感样症状,0.03%~0.2%的病例会遭受严重的神经系统损害,可能导致死亡。在近些年的监测中发现柯萨奇A16一般引起轻症的手足口病,而EV71是导致重症手足口病及其死亡相关的主要病原体。重度手足口病的病例中有70%是EV71引起,手足口病相关死亡90%与EV71有关。EV71病毒不仅可以引起手足口等部位的疱疹和溃疡,还可引起疱疹性咽颊炎、无菌性脑膜炎和其他一些非特异性疾病,如发热、病毒性皮疹,呼吸道感染等。

从2008年5月2日将手足口病列为丙类传染病以来,我国每年报告病例数在200万左右,其中1万~3万是重症,还有数百名死亡病例。有监测表明,我国手足口病已从2010年开始连续数年成为全国法定传染病中儿童发病率最高的疾病,同时也是儿童死亡的重要原因之一。5岁以下男孩发病率是同年龄段女孩的1.6倍。

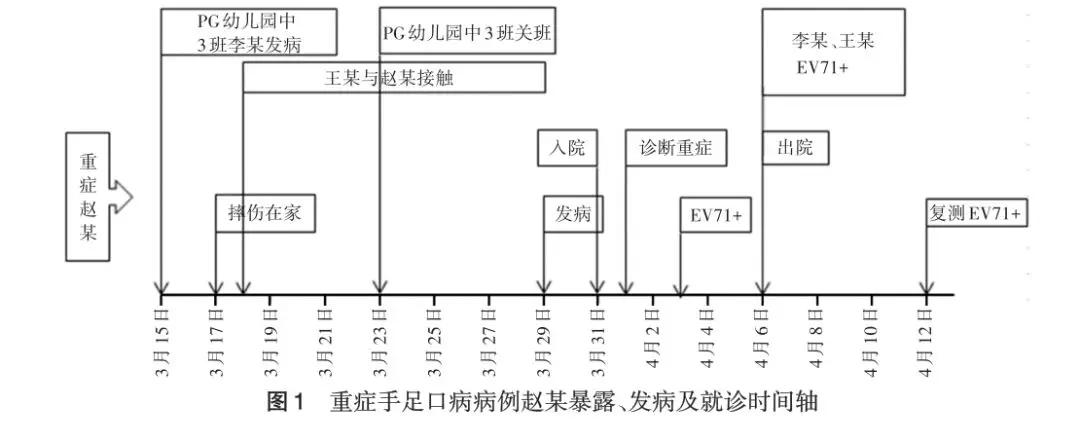

2017年4月3日,上海市发现1例手足口病重症病例。患儿,男,4岁6月龄,散居儿童,未在本地入托。患儿于2017年3月29日出现发热,无其他症状,就医后给予退热治疗,当晚热退。3月30日晨起,患儿出现口腔、手掌疱疹,诊断为“手足口病”,继续对症治疗,期间患儿发热反复。3月31日上午,患儿出现手部抖动,眼部周围出现红色斑丘疹,下午转诊住院治疗。病程中,患儿有惊厥,手足抖动,呼吸急促,手掌心可见红色斑疹,斑丘疹,无破溃,臀部少许出血点,咽颊、硬腭、颊粘膜可见散发疱疹或溃疡,未见渗出。4月1日该患儿被诊断为手足口病重症病例,手足口病合并脑膜炎。经积极治疗,患儿于4月6日好转出院。 | |||

本病例赵某发病前7天无可疑外出史,其所在村近期无手足口病病例,排摸发现仅有1名可疑接触者王某。王某就读于邻镇一民办幼儿园,其就读班级因前期发生手足口病聚集性事件而停课中,王某同时为该班级手足口病病例李某的密切接触者。病原分析发现:赵某、王某及李某三人粪便中均检测出EV71型核酸阳性,生物信息分析进一步印证了此3例病例之间的关联。由此认为,此次事件中李某(轻症)-王某(隐性感染者)-赵某(重症)的传播关系较明确。

密切关注 预防为主

托幼机构内近期发生手足口病病例是手足口病发病的危险因素,且密切接触者的隐性感染率高。据报道,在有EV71型手足口病病例发生的班级内,该班在2周停课关班期限内有近32.00%的密切接触者携带EV71病毒。序列结果提示EV71在传播过程中可能产生变化,并对不同个体产生不同的致病力。

因此,在手足口病高发季节,需关注隐性感染者在疾病传播过程中的重要角色,这对发现感染来源起到关键作用。同时,EV71病例排毒时间长,密切接触者中存在一定比例的隐性感染者,提示集体机构在手足口病防控中,在病例隔离期满复课后,仍不可放松日常消毒工作,特别要加强儿童的手卫生教育,以养成良好的个人卫生习惯。

目前,手足口病尚无特效抗肠道病毒药物治疗,但是,EV71疫苗是预防和控制EV71感染所致疾病,尤其是重症和死亡的有效手段。接种EV71 疫苗可以预防 EV71 病毒引起的重症手足口病,适用于 6 月龄~5 岁的儿童。基础免疫程序为 2 剂次,间隔 1 月。接种疫苗是最经济、最有效的预防手段。接种的同时也可在人群中形成免疫屏障,防止疫情进一步扩散。

联系电话